西方马脑炎病毒(Western equine encephalitis virus, WEEV)是一种由蚊媒传播的甲病毒,其自然宿主为雀形目鸟类,可感染人类和马匹并引发致命性脑炎,感染人类时致死率高达5%-15%。在沉寂数十年后,2023-2024年WEEV在南美地区突然暴发,为全球公共安全卫生再次敲响了警钟。

前期研究发现WEEV不同毒株对宿主细胞受体的偏好性存在显著差异。原钙黏蛋白10(protocadherin 10,PCDH10)和极低密度脂蛋白受体(very low-density lipoprotein receptor,VLDLR)均可作为WEEV的功能性受体。其中,PCDH10能够介导绝大多数毒株对人类等宿主细胞的感染入侵,而VLDLR仅被几种古老但高致病性毒株(如McMillan、Califorina和Fleming毒株)利用。这种受体选择性的差异提示WEEV在进化过程中可能通过受体转换识别来适应对不同宿主的感染入侵,然而具体的作用机制尚不清楚。

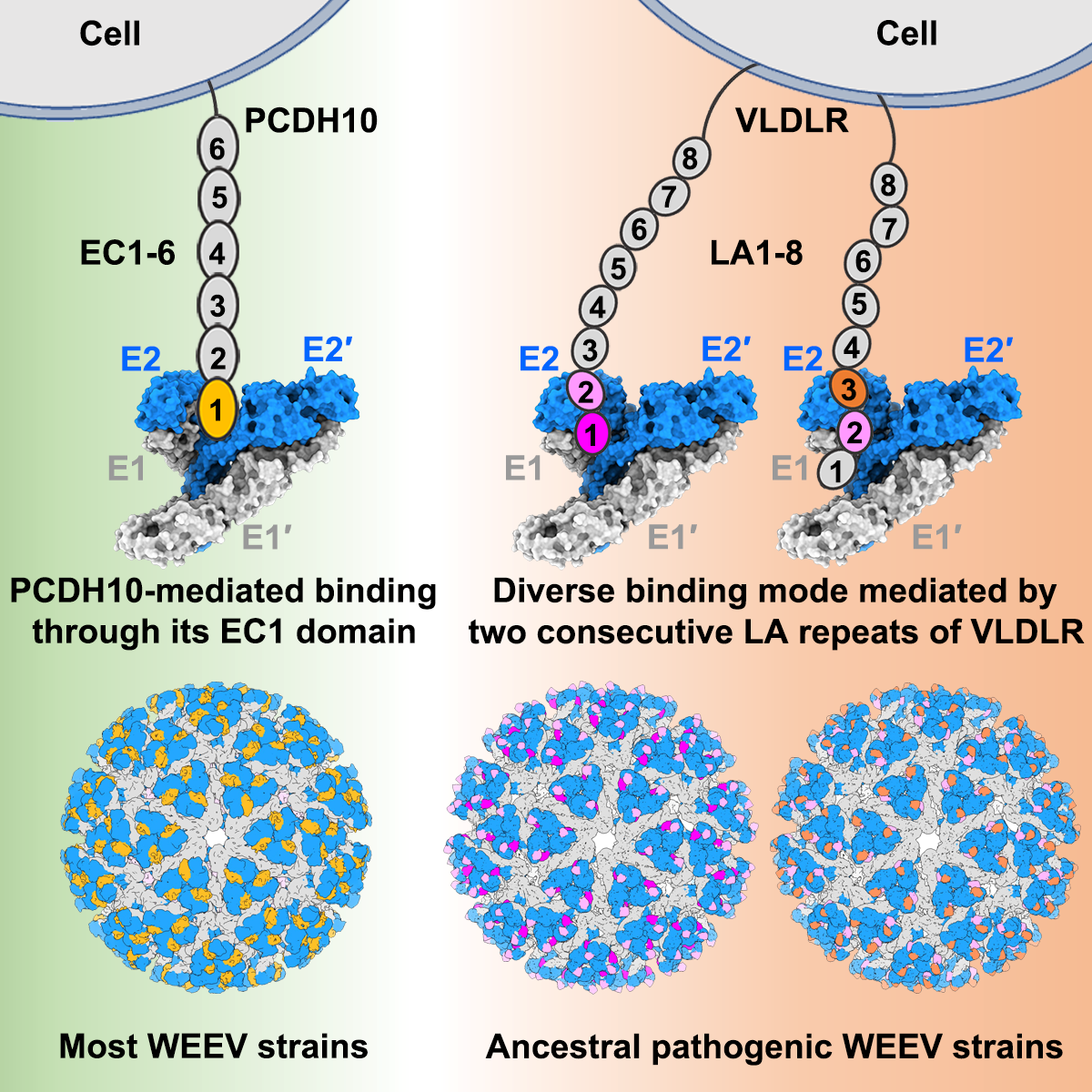

2025年5月20日,中国科学院生物物理研究所章新政课题组与清华大学基础医学院向烨课题组合作在Cell Reports杂志在线发表了题为“Structural basis for the recognition of two different types of receptors by Western equine encephalitis virus”的研究论文。该研究系统性的解析了WEEV不同毒株分别与受体PCDH10和VLDLR的高分辨率冷冻电镜结构,发现这两种受体在WEEV病毒表面形成了完全不同的结合界面和识别模式(图1),阐明了病毒发生受体转换的结构基础和分子机制,并为甲病毒防控提供了重要的理论依据。

图1. WEEV不同毒株对不同受体的选择性识别

该研究发现,PCDH10的EC1结构域深入结合在糖蛋白三聚体中相邻E2-E1异源二聚体形成的狭缝内,并与E2、E1以及相邻的E2’糖蛋白之间均形成多界面相互作用。然而,少数毒株,如Imperial 181毒株,不具备对人源PCDH10的结合能力,而仅能识别鸟源PCDH10。通过进一步的分析与验证,发现Imperial 181毒株E2糖蛋白存在L149Q突变,导致受体结合界面中的一个关键疏水相互作用区域被破坏,从而抑制了该毒株与人源PCDH10之间的结合;而相较于人源PCDH10,鸟源PCDH10存在Q107R突变,该突变可通过增强与病毒之间的氢键相互作用,弥补病毒E2糖蛋白L149Q突变造成的影响,从而维持病毒与鸟类受体之间的稳定互作。因此,WEEV不同毒株对不同物种PCDH10受体的选择性识别,是由病毒糖蛋白及受体中关键氨基酸序列的变化共同决定的。

新型受体VLDLR是包括WEEV在内的多种脑炎甲病毒跨物种传播的通用受体。本项研究发现VLDLR可通过两个连续的LAs重复序列与WEEV McMillian毒株结合,其中LA1-2至LA5-6均具备病毒结合能力。通过结构解析发现,位于N端的LA结构域结合在相邻E2-E1异源二聚体形成的狭缝处(位点1),而位于C端的LA结构域结合在同一组E2-E1异源二聚体中E2糖蛋白的B结构域上(位点2)。WEEV主要通过病毒表面凸起的碱性赖氨酸残基侧链与LA结构域中保守性的酸性钙离子结合位点相互作用。然而,位点2中的关键赖氨酸残基K181仅在McMillian和California毒株中保守存在,这可能是其他毒株丧失识别VLDLR能力的原因。而对于Fleming毒株而言,虽然它不具备K181结合位点,但是我们发现它的E2糖蛋白存在V265F突变,能够通过增加新的疏水相互作用界面来使Fleming毒株获得与VLDLR的结合能力。另外,VLDLR在WEEV上的结合位置与团队之前发现报道的其在另外两种甲病毒SFV和EEEV病毒表面的结合位置完全不同。上述研究表明,VLDLR的多LAs串联结合模式依赖于病毒表面特定的碱性氨基酸残基,这些关键的碱性氨基酸残基可能会在病毒进化过程中丧失或获得,因此解释了不同毒株对VLDLR利用能力的差异,并提示依赖于VLDLR-like受体的病毒入侵在进化过程中存在较大的可变性,为相关抗病毒手段的研发提供了重要线索。

综上所述,这项研究通过解析WEEV不同毒株与两种不同类型受体的高分辨率结构, 阐明了WEEV在不同受体间转换识别的结构基础和特异性决定因素,对理解甲病毒的宿主适应性、跨物种传播机制及相关抗病毒手段的开发具有重要的指导意义。

中国科学院生物物理研究所曹端方研究员、清华大学基础医学院向烨教授和中国科学院生物物理研究所章新政研究员为本论文的共同通讯作者。向烨课题组博士后马丙婷、章新政课题组博士研究生曹紫怡和向烨课题组2023级博士研究生丁维佳为本论文的共同第一作者。这项工作获得了北京市科技新星计划、中国科技部重点研发项目、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、中国科学院生物物理研究所生物大分子全国重点实验室开放课题等项目的资金支持。

由于有囊膜,甲病毒表面的糖蛋白层具有一定的柔性,且整个病毒粒子容易变形,这些特性阻碍研究人员获得完整病毒甲颗粒的高分辨率结构。章新政研究员团队于2018年开发了分块重构算法(Block-based algorithm),该方法突破了冷冻电镜单颗粒三维重构法在埃瓦尔德球效应下的重构分辨率极限,从而使得尺寸较大病毒的高分辨率结构解析成为可能,同时该方法也能很好用于具有一定柔性病毒的高分辨结构解析(Nature Communications,2018)。利用该方法,章新政团队成功将甲病毒辛德毕斯病毒的结构分辨率推到3.5埃,获得了甲病毒家族的第一个准原子分辨率结构(Nature Communications,2018)。

自2019年起,向烨教授团队与章新政研究员团队建立起深度合作。向烨团队构建了甲病毒病毒样组装系统,并基于生物膜干涉方法(BLI),优化建立了一套适用于包膜病毒颗粒等具有柔性大分子的亲和力测定方法,可快速准确地进行生化实验验证,该方法在甲病毒领域内得到了普遍使用。通过整合双方优势技术,研究团队系统性揭示了甲病毒与宿主受体相互作用的分子机制,在甲病毒研究领域做出了重要贡献。在2020年,来自低密度脂蛋白受体家族的蛋白成员LDLRAD3被确认为委内瑞拉马脑炎病毒(Venezuelan equine encephalitis virus,VEEV)的受体,两个研究团队迅速完成VEEV与受体分子LDLRAD3复合物的冷冻电镜结构解析。该项发表于《自然》杂志(Nature,2021)的研究不仅阐明了LDLRAD3特异性结合VEEV的结构基础,更通过3.0 Å的VEEV高分辨结构揭示了病毒E蛋白与衣壳蛋白的详细相互作用界面,矫正了之前基于低分辩结构的一些错误认识。随着极低密度脂蛋白受体(VLDLR)被鉴定为塞姆利基森林病毒(Semliki Forest virus, SFV)、东部马脑炎病毒(Eastern equine encephalitis virus, EEEV)等甲病毒的跨物种通用受体,研究团队于2022年初启动系统研究。通过解析SFV与VLDLR多种截短体复合物高分辨结构,首次发现甲病毒通过E1-DIII结构域的新型受体结合模式,并揭示VLDLR通过多个结构域协同弱相互作用实现病毒跨物种传播的分子机制,相关成果发表于《细胞》杂志(Cell,2023)。之后,两个团队进一步针对EEEV识别VLDLR的分子机制开展研究,在《自然 通讯》杂志(Nature Communications,2024)发表的研究中,通过解析EEEV病毒样颗粒与人源VLDLR胞外区LAs重复序列全长及截短体的多种高分辨率复合物结构复合物结构,发现EEEV表面存在三个不同受体结合位点。相较于SFV,VLDLR在EEEV表面的结合展现出更复杂的结合模式。加之今年最新发表的关于WEEV在不同受体间转换识别的结构基础和特异性决定因素的研究成果,两个研究团队通过持续八年的深入研究,系统地阐述了甲病毒家族成员与受体互作的复杂多变的结合机制,为全面开发甲病毒防治药物提供了很好的理论基础,为新发突发病毒性传染病的防控提供了重要参考。

论文链接:https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00495-4